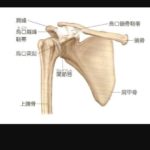

Scapular Dyskinesisとは何か?肩甲骨の位置異常を評価してみよう。

Scapular Dyskinesisの定義

Scapular Dyskinesisを日本語で直訳すると「肩甲骨運動異常」となります。 Scapular Dyskinesisのタイプは、上肢挙上時の肩甲骨の動きを以下の4つに分類しています。

①肩甲骨下角の浮き上がり

②肩甲骨内側縁の浮き上がり

③肩甲骨の過度な挙上

④正常

引用

引用

Scapular Dyskinesisが生じると肩には様々な影響があるとされています。

また、肩甲骨の正常位置・正常運動が破綻することで結果的に、肩関節周囲に負荷がかかりインピンジメントが生じ、腱板断裂などへのリスク要因になる可能性があります。

上肢を挙上する際は、肩甲骨は上方回旋・外旋・後傾方向へと可動していきます。

最大で上方回旋が50-60°、後傾15-20°、外旋5°程度動くとされ、その中で挙上角度30°まではSetting phaseと呼ばれており、肩甲骨の上方回旋と内転が混在するように動きます。

上腕骨頭と肩甲骨の求心位を保持するために必要な機能であり、腱板断裂の患者さんだとこの動きが破綻していることで肩甲骨を連動できず上腕だけで挙上してしまい、肩峰下滑液包や棘上筋等に負担が加わり痛みが生じる場合が多いです。

オーバーヘッドスポーツや腕を高いところで保持し続けるような動きでは、特に肩甲骨の後傾が必要になってくることが多く、僧帽筋下部繊維は最大挙上時での安定性に重要な役割を果たすとされています。

また最大挙上に至るまでに前鋸筋などによる肩甲骨の外旋・上方回旋作用、僧帽筋上部などによる肩甲骨挙上が全てうまく組み合わさること(フォースカップル)で肩甲骨が正常な運動を果たします。

Scapular Dyskinesisはこのフォースカップルが破綻してしまうことで表面化し、肩関節に何かしらの悪影響が与えることが考えられます。

肩甲骨機能の実際の評価方法

肩関節痛や肩の機能不全があり、ScapularDyskinesisが実際にあった時、KiblerはScapular assistance test (SAT) と Scapular retraction test (SRT)を使って肩甲骨機能を評価するとしています。

SATは、上肢を挙上していく際に肩甲骨の上方回旋と後傾の動きをゆるやかに助けてあげることで痛みの軽減や可動域の拡大があるかどうかを確認する方法です。

SRTは肩関節屈曲での徒手抵抗に対しての保持(いわゆる肩関節屈曲のMMT)が、肩甲骨の引き込み(少し内転位に持っていった状態)で筋出力が変化するのかどうかを確認します。

この際にSAT・SRTが陽性となった場合(出力向上や症状改善が見られた場合)、原因を追求していく作業に入るとしています。

Dr.Kiblerが提唱しているチェック項目としては、「コアスタビリティの不活性化」「痛みが原因の筋機能抑制による肩甲骨周囲筋出力」「筋硬直や筋力のアンバランス」「痛み」「肩関節不安定性」「肩甲上腕関節または鎖骨周囲の組織的な破綻」などを挙げています。また肩関節の内旋制限の有無も重要としています。

このチェック項目からわかることは、痛みがあれば筋機能に大きな影響が及ぼされるということ、逆に筋機能が正常に働いていないと肩関節に痛みを出す原因になりうるということだと思います。

私はこの概念を知る前から肩甲骨の位置や運動異常に目を向けて徒手矯正前に似たようなテストを行い整復方向を定めていました。

このテストが陽性だと治療方法や器用回復させるべき筋肉がわかってきます。

もし良かったらこちらの記事も合わせて読んでみて下さい。

今まで柔整師がやってきたことがDr.の論文でも確立されてきて嬉しいです。

エビデンスが後から付いてくるということもよくあります。皆さんも医学に基づいた検査と治療の研鑽を忘れずに(^^)

ちなみにKiblerは肩関節に関わる医師の中では肩甲骨の第一人者と言われている方だそうです。興味がある方はぜひ文献を読んでみてください。

最後までお読み頂きありがとうございました(^^)