膝関節の記事でスクリューホームムーブメントという特徴があると記載しました。

膝関節は整復しても荷重による負荷がかかるので、整復位を保つのは難しいです。

なので整復位で正しい動きを学習させないといけませんが、その際に必ずスクリューホームムーブメントを知っておかなければいけません。

簡単に言うと

「膝が伸展する際に、膝最終伸展域

20度くらいから脛骨が外旋する」

という現象です。

もくじ

スクリューホームムーブメントが起こるメカニズム

大腿骨と脛骨の曲率半径の違い

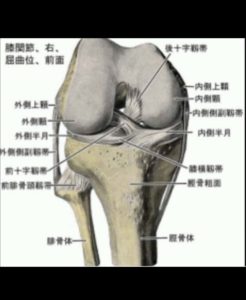

大腿骨の内側顆と外側顆は大きさが違います。

内側面が外側よりも大きいため、屈曲位から伸展していくときに脛骨の内側がより、滑走し膝伸展最終域(約伸展20°)で外旋方向へ誘導され、脛骨が外旋します。

靭帯の緊張バランス

靭帯をみるとACLは前顆間区から外側顆にかけて斜めに走行しており、膝関節伸展位で緊張します。

スクリューホームムーブメントの破綻は関節損傷の始まり

多くの人は通常のスクリューホームムーブメントが起きます。

しかし靭帯が緩み始める歳になったり膝にトラブルがある人はこれが崩れている方が非常に多いです。

そうなると・・・

- 靭帯の緩みや筋膜のよじれ、筋肉の過緊張等にスクリューホームムーブメントが崩れる

- 脛骨の伸展最終域の動きが悪くなり、関節軟部組織に負担がかかる

- 伸展時に負荷がかかるので軽度屈曲位で膝を使う癖がつく

- それによりさらに筋の働きが悪くなり、緩みも起きやすくなる

- 悪いフォームを学習してしまい、コークスクリューホームがさらに崩れ、スポーツ中に半月板損傷をしたりOAが起こりやすくなります。

というストーリーが完成してしまいます。

だからこそ早期に膝の回旋軸の変化や脛骨の前方変位、ACL・LCLの靭帯バランスを確認してスクリューホームムーブメントを評価するべきなのです。

スクリューホームムーブメントの評価

具体的なOKCでの評価方法は

- 端座位で評価

- 膝屈曲90から膝伸展してもらう

- 伸展時に脛骨粗面の動きを評価。 (スクリューホームムーブメントできていればOK)

さらに必要な検査は

- 靭帯の緩みチェック(ADT・PDT・内外反ストレス)

- 脛骨の回旋不安定性テスト

- 大腿骨、脛骨のアライメントの評価

- 筋肉、関節包の緊張の評価

- 股関節、骨盤、足部機能の評価

を組み合わせると正確性がアップします。

加えてCKCで評価すると臨床応用ができます。

CKCでの評価は

- 端座位からスタート

- 膝屈曲90から立ち上がってもらう

- 伸展時に脛骨粗面と大腿骨の動きを評価。 (スクリューホームムーブメントできていればOK)

単純な膝の屈伸では痛くないけど歩行時には痛い、、、なんていう人はCKCの動きをよく確認してみましょう。

スクリューホームムーブメントを阻害する因子

スクリューホームムーブメントが破綻している時、膝を水平面で捉えて、どこが動きを阻害しうるか考えてみましょう。

<筋肉>

- 膝窩筋

- 腓腹筋内側頭

- 半膜様筋

- 半腱様筋

- 薄筋

- 縫工筋

<靭帯>

- 斜膝窩靭帯

- 内側側副靭帯

- 内側膝蓋支帯

- 外側膝蓋支帯

- 腸脛靭帯

主にこれらの組織が脛骨の外旋を制動します。

1つ1つの組織をリリースして伸張・滑走性を出すことも治療につながります!

スクリューホームムーブメントと骨盤の連動性

膝OAの人の姿勢で多いのは骨盤の前傾ができないことが多い。

骨盤後傾・EX→

股関節・大腿骨外旋→

脛骨はさらに外旋が必要→

脛骨の外旋不足・コークスクリューホームムーブメントの破綻

というアライメントになってしまうのです。

通常であれば骨盤前傾→大腿骨内旋→結果、脛骨外旋となります。

この関係が崩れることによって膝へのストレスが加わり痛めやすくなる人が多いです。

この事も頭に入れておくとアプローチの幅が広がりますし、より根本的に治療出来ます。

下腿外旋症候群とスクリューホームムーブメント

膝を痛めている方の多くは、下腿の外旋や外側転位を起こしていて、脛骨の関節面中心が外側に変位しています。これを下腿外旋症候群といいます。

これにより内側半月板がインピンジメントしやすくなり、損傷を起こしやすくなるのです。

下腿外旋転位を整復して膝を安定させることも重要です。

そのためには下腿が外旋してしまう原因を評価する必要があります。

何が問題なのかを明確にしてアプローチしていきましょう。

スクリューホームムーブメントを活かしたアプローチ

亜急性転位した膝関節の整復

痛みが強かったり、痛みにより可動域制限が出ている場合は、患者さんを仰向けして、OKCでアプローチしていきます。

必要な方にはマッサージで筋肉の緊張を取り、筋膜リリースにより外側転位やX・O脚を矯正方向にリリースをしておきます。

必要な方にはFT関節やPF関係等に適宜モビリーゼーションを行い、関節の滑走を良くしておきます。

スクリューホームムーブが破綻している方には上記した阻害因子に対してもリリースを行います。

そして、膝の矯正をいれながらROMexを行います。

この時にMWMを行いつつ、凹凸の法則と転がり滑り運動とスクリューホームムーブメントを誘導します。

ちなみに人によっては滑りが足りなかったり、滑りすぎてたりするのでハンドリングで調整しながら行います。

伸展時15°~30°から外旋を誘導しますが、これも外旋か足りない・外旋し過ぎている、屈曲時に外旋を保持する・内旋に誘導するなど個人差があるので、反応を見ながら適宜調整しましょう。

荷重下でのスクリューホームムーブメント

アプローチに関しては文章だけでは説明しきれないので、細かい話まで聞きたい方は個別相談でお願いします(^^)

膝OAに対するスクリューホームムーブメント

膝関節屈曲運動とスクリューホームムーブメント

スクリューホームムーブメントは伸展時におきますが、ということは屈曲時にも逆の動きが起きます。

また膝関節は屈曲時にも特徴のある運動が起こるのでそれを理解し、ハンドリング技術を正確にしていきましょう。

膝関節屈曲初期(20°程度)では転がり運動のみが起こります。

また、大腿骨の内果が大きいのでこの時に脛骨の内旋もしくは大腿骨の外旋がおこります。

段々滑り運動が同時に起こり最終的には滑り運動のみになります。

膝の屈曲可動域は自動では140°程度

他動では160°程度です。

この滑りと転がり運動があるので、関節面の後方で脱臼やインピンジメントが起きないようにできています。

この間に起こる滑り運動の量を整復しながら調整する事により、痛みなく屈曲できるようになる大きなポイントです。

おすすめの本