頚部は慢性的な肩こりから、頚椎椎間関節の障害、椎間板のトラブルや頚椎ヘルニア 後縦・黄色靭帯骨化症や変形性頚椎症、寝違えによって、運動痛や上肢の神経障害などの症状を呈します。

頚椎は重たい頭を乗せているので姿勢の悪さでポジションがずれると頚椎捻挫を起こしやすくりますし、他の部位にも大きな影響を及ぼしてしまう重要な部位ですので特徴を理解し頚椎について考えていきましょう。

頚椎の特徴

頭部を乗せている

頚椎の上部には大きくて重たい頭部が乗っかっています。頭部には脳や目・耳・鼻などの感覚器が存在しています。

頚椎の十分な可動性があることにより、対象を正面で捉え、見る・聞く・嗅ぐといった動作が遂行できます。

もし、頚椎が全く動かなかったらなにか見るためには体全体を動かさないと無理ですし、とっさに後ろを振り向くことなんてできません。

耳や鼻も、音のする方向を感知して目で対象物を捉える、匂いの方向を感知して対象物を捉えるなど、頚椎の可動性があって成り立ちます。

頚椎は頭部の位置に合わせて動けるだけの柔軟な可動性を有している必要があるのです。

逆にいうと普段から重たい頭をあちこちに動かす事も多いので負荷もかかります。

ですから可動性(MOBILITY)と安定性(STABILITY)のバランスが狂いやすくまた、狂うと全身にこういった動作にも影響がでるのです。

また姿勢バランスを崩し頚椎が過度にlordosisやkyphosisになると頭蓋骨も傾き重みで胸椎や腰椎まで影響がでます。

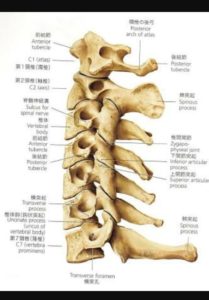

頚椎の構造

頚椎は上位頚椎と下部頚椎で構造が違い、動き方も変わってきます。

機能的には環椎後頭関節(C0-1)と環軸関節(C1-2)とそれ以下の下位頚椎(C3-7)で分類します。

・環椎後頭関節:環椎の内側方向への凹面と後頭顆の凸面で構成され、屈伸の動きが主。

屈曲・伸展可動域は15°ずつで頚椎全体の屈伸の動きの50%を担う。

・環軸関節:軸椎の関節面の角度が、約20°と水平に近く、回旋の動きが主。

頚椎全体での回旋可動域の50%を、環軸関節が担っています。

・下位頚椎:関節面が前額面に対して約45°で下位へいくほど傾斜が増加し、屈伸が大きく、側屈と回旋も担っています。

引用

引用

上位と下位の違い

それぞれの違いとして特徴的なのは、下位頚椎には、鈎状突起と椎間板が存在し上位頚椎には、ありません。

鈎状突起と上位椎体によって鈎椎関節(ルシュカ関節)が形成され、安定性を作りながらも屈曲・伸展の動きに対して制限しないといった特徴があります。

また、鈎状突起や椎間板は椎間孔の前縁を、椎間関節は椎間孔の後縁を作っています。

なのでそれらの変形や位置異常は神経孔を圧迫してしまい上肢の神経障害の原因となります。また椎間孔は下部ほど狭いので下部頚椎で神経障害を起こしやすいのも、特徴です。

また鈎椎関節は側屈・回旋を制限し、横突起を通過する椎骨動脈が過度に捻れないようにできています。

逆に、上位頚椎のはストッパーが無いので可動性は屈伸、回旋ともに全体の50%を占めています。

可動性がありながらも椎間板がないので、アライメントがずれやすい部位です。

上位頚椎には脳幹が位置しています。

上位頚椎のアライメントの変化は少なからず脳幹にも影響を与えます。

脳幹の前庭神経核で前庭感覚、眼球運動、頚部固有感覚が統合され、小脳や大脳皮質で処理されるとともに脊髄に投射され、姿勢保持に関与しています。

上位頚椎のアライメント不良はバランス能力の低下に関与する可能性があります。

バランスが悪いからと、片脚立位練習やバランスボードでの練習などを行っても、そもそものバランス能力の低下が体全体からではなく、上位頚椎由来の症状だとしたら改善に遠回りをしてしまいます。

カイロプラクティックではC2-3間のズレが特にめまいを誘発すると言っています。

また上位頚椎と下位頚椎は動きも分離することを覚えておかなければいけません。

例えばよくある不良姿勢で頭部前方転位が起こると下位頚椎は屈曲方向へ転位し、kyphosisの場合に上位頚椎は伸展方向へ転位します。

また側屈時には下位頚椎の逆滑りが起き、上位頚椎では滑りが起きます。カップリングモーションというこの動きにより真横に側屈出来るのです。

これらの特徴を理解しクリニカルリーズニングを組み立てると頚椎の亜急性捻挫をしっかり整復出来るようになりますよ(^^)

姿勢と頚椎

上述したように頚椎には頭部が乗っかっています。

重力の影響で頭部は前方へ垂れやすく、頭部が前方偏位することで上位頚椎の過伸展・下位頚椎の屈曲となりやすいです。

スマホ操作やデスクワークなどで起きやすい姿勢です。

頚椎と頭部の位置関係、さらに現代人の生活から頭部前方転位によるアライメント不良、そこからくる屈筋と伸筋のアンバランスが起こりやすいです。

・短縮固定しやすい筋:後頭下筋群、僧帽筋下部、大胸筋、小胸筋

・伸長固定しやすい筋:菱形筋群、僧帽筋上部、肩甲挙筋

・出力不足に陥りやすい筋:頚部椎前筋群(頭長筋・頚長筋)

このようにインバランスを起こしやすいです。

頚部の症状を考えるにはこのような筋の関係性を理解しておくと、どこの筋肉にアプローチしたらいいかわかりやすいです。

そこからアナトミートレイン

も絡めたり、頚椎をマリガンコンセプトやモビリーゼーションで整復していきます。

構造上の特徴と機能的な特徴の双方から症状を分析していきましょう。

頚椎からおこる姿勢制御

脳幹が姿勢制御に関わっていることは既に述べましたが、筋肉よる筋性の制御ももちろん考えなければいけません。

頚椎の動的安定性は頚椎のインナーマッスルとされる、頸長筋・後頭下筋群・多裂筋・半棘筋・回旋筋によって安定させています。

これらの筋群には筋紡錘が多く存在しています。

筋紡錘はインナーマッスルのような繊細な運動や重力に対する保持に関わる筋に多く存在しています。

頚椎アライメントの偏位、アウターマッスルの過緊張、インナーマッスルの機能しにくい環境があると、姿勢反射が起きにくくなり、頭部の不安定性やそこからくる目眩が起きます。

インナーマッスルを機能させるには頚椎アライメントを整え、アウターマッスルの過緊張を解除することです。

例えば、仰向けで過緊張となりやすい筋の小胸筋と後頭下筋に筋膜リリースをかけ、そのまま頚椎の位置を調整しチンタックで椎前筋の出力をあげて僧帽筋や肩甲挙筋に短縮の動きをつけます。

細かい操作は個別相談も受け付けていますよ(^^)

頚椎の中を椎骨動静脈が通る

頚椎の大きな特徴としてもう1つは、横突起に横突孔という穴が空いていて鎖骨下動脈の枝である椎骨動脈が第六頚椎から入り第一頚椎までの横突孔を椎骨動脈が通り、脳底動脈となり、椎骨静脈として、横突孔を通って戻ってきます。

頚椎の後屈は椎骨動脈を圧迫しますので、血流が遮断され、目眩を起こしたりします。まれに長時間の後屈で血栓ができることもあるようなので高齢の方に無理矢理反るような徒手矯正は危険を伴います。

また回旋転位により、アライメントがずれると椎骨静脈が圧迫され脳浮腫を起こしやすくなり、頭痛の原因となりやすいです。

C1-2間は回旋転位が起きやすく頭痛の原因になっていることが非常に多いのでリステイング出来るようにしましょう。

引用

オススメの本

関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 上肢・体幹

最後に

頚椎の基本的な構造と特徴を理解すると、症状から状態がどうなっているか捉えやすくなります。

理解していないまま、闇雲に施術を行うと、頚椎は重要な組織も多くあり繊細ですので、リスクも大きいです。

また、知識だけでなく頚椎には正しい整復法や、ミリ単位のハンドリングも必要です。

頚椎の矯正をしてその場で振り向けなかったのを振り向けるようにすると、柔道整復師冥利につきますね(^^)

しっかりと頚椎も、マスターしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。