今回の記事は脊椎全体の構造を復習していきます。

もくじ

脊椎の構造

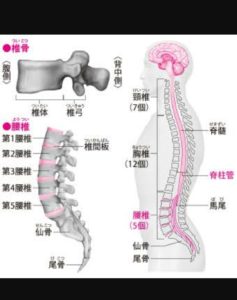

脊柱は頚椎(7個)、胸椎(12個)、腰椎(5個)、仙骨(仙椎は5個)、尾骨(3〜5個)により構成されており、合計26個(仙椎と尾骨を入れると32〜34個)もの椎体からなっています。

それぞれの椎体間に椎間関節が存在し、一つ一つがわずかに可動性を持つことで全体として大きな動きを実現しています。

引用

椎骨の構造

椎骨は椎弓と椎体に分けられます。全体としては脊柱管を包み、脊髄が中を通っています。間に椎間孔がありそこから脊髄神経が末梢へ向かっていきます。

椎骨の前面部分は円柱形で、椎間円板を介して上下の椎体と連結しています。

椎弓は、上関節突起、下関節突起、棘突起、横突起、肋骨突起で形成されています。

椎間孔について

上下の椎体で椎間孔を形成して、脊髄から出る末梢神経の出入り口となります。

椎間孔は頸椎と腰椎では大きく三角形で、胸椎はそれに比べて小さく円形です。

椎間孔のうち神経根の面積は20~30%で、残りは血管や脂肪、リンパ管で占められます。

椎間板について

椎間板は椎体間にあり、繊維輪と髄核からなります。

繊維輪

繊維輪はコラーゲン繊維を多く含む、結合組織性繊維層で、上下の椎体を連結する役割や衝撃を吸収の役目があります。

髄核

髄核は繊維輪の中心にあって、ゼラチン様物質で、中に脊索が含まれています。(これは胎児期の残留物と言われています。)

髄核の中身は80%が水分となっており、血管や線形は存在しません。

椎間板の役割・機能

椎間板は脊柱にとって重要な役割を持ち、上下の椎体の連結、脊柱の可動性、体重の緩衝作用(クッションの機能)を果たしています。

椎間板のみで緩衝作用をしていると思いがちですが、髄核も衝撃を25%程度吸収しています。

運動時には椎間円板の変形に対して髄核が繊維輪内を移動したり、垂直に圧が加わった場合には髄核の水分が出たり入ったりして圧を緩衝しています。

臥床時よりも立位の時には全脊柱で約2㎝の短縮が起きると言われています。寝て身長を図ると2㎝背が伸びるということですね。

椎間円板のうちでも最も荷重が掛かりやすく、最も可動性が必要とされるのは、L5~S1の椎間円板です。早い人では20代でこの部分に変性が起きると言われています。

そのため、髄核が繊維輪から飛び出す、椎間板ヘルニア(ヘルニア=飛び出すの意味)はこの部位が好発部位となっています。

そして変性の起きる20代後半から40代にかけてがヘルニアの好発年齢です。

脊柱全体での機能

では、脊柱全体での役割を確認しましょう。

大きく分けると以下の5つです。

・脊髄の保護

・衝撃緩衝能力

・体幹の動きを作る

・体幹を直立位に保つ

・上肢や下肢に力を伝える

脊髄の保護

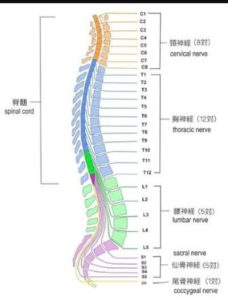

脊椎つらなって出来る脊柱管内を脊髄が通り、各椎体レベルで神経根と呼ばれるものを椎間孔から出しています。

脊髄を横断面でみると、前側面から遠心性(運動性)の前根が、後側面からは求心性(感覚性)の後根が左右対称に出ています。この前根が運動性、後根に感覚性の神経が出ていることをベルマジャンディの法則と言います。

前根と後根が合わさり脊髄神経になります。

脊髄から直接出ている神経が神経根と呼ばれ、髄節ごとに分れ、出る高位によって頸神経、胸神経、腰神経、仙骨神経、尾骨神経に分けられます。

脊髄は脊椎より短いので、成人では第2腰椎より下位では神経根のみが伸びており、馬尾と呼ばれます。

事故などの強い外傷が起こると脊柱と一緒に脊髄も損傷を受け、脊髄損傷となることもあります。

脊髄や神経根が障害を受けると神経性の筋力低下や痺れ(numbness)、知覚異常(dysaesthesia)

などを生じてしまいます。

ですので、脊髄を保護する脊柱はとても重要な役割を果たしていますし、柔軟性が高すぎてもいけないということです。

引用

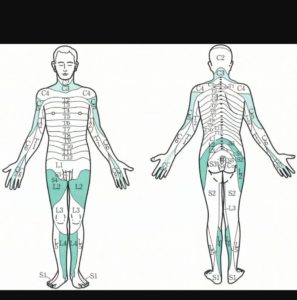

またデルマトーム(皮膚分節知覚帯)もここでおさらいしましょう。

引用

衝撃緩衝能力

衝撃緩衝能力とは、身体にかかる外力、体の中で発生する内力をともに軽減し負担を少なくするというものです。

これには、脊柱の生理的彎曲が関わっています。

脊柱には頚椎から順に前彎と後彎が交互になっており、これが衝撃を和らげる働きを担っています。

もし、この彎曲がなくて真っ直ぐだった場合、彎曲がある場合と比べて約10倍もの負担がかかると言われています。

つまり、彎曲が保たれていることで体にかかる負担が減り、彎曲が一つ減るごとに体の負担は大きくなるのです。

逆に彎曲が強すぎても水平面に剪断力が、かかるため、それもまた過剰に負担がかかることになります。

外力とは、例えばジャンプした着地に足底からかかる負担などを指し、内力とは、例えばジャンプをする瞬間に筋収縮により自ら発生させる力のことを指します。

外力で衝撃がかかるのはイメージしやすいかもしれませんが、自らの筋収縮によっても身体には負担がかかっているます。

このことを考えると、脊柱の衝撃緩衝能力が低下しているために、無意識に筋収縮を抑制している可能性も考えられます。

この場合は、筋力トレーニングを繰り返すよりも体幹を安定させたり脊柱へのアプローチをしないと筋力増強は見込みにくいことが考えられます。

体幹の動きを作る

脊柱の動きは主に、屈曲、伸展、側屈、回旋で、運動の自由度は3です。

脊柱の動きは股関節の動きを伴うことが多く、脊柱の動きにアプローチする時は、股関節の動きを考慮することも臨床上大切なことです。

脊柱で一番屈伸が可能な部位は、L5~S1で、参考角度は20°、側屈は最もC3-5の角度が大きく、参考角度は11°、回旋角度が一番多いのはC1~C2で47°も回旋します。

以前は教科書の表記では、腰椎は回旋しない、と聞いたのですが、腰椎もわずかですが、2~5°程度回旋するようです。椎間板のしなりなども考えるともう少し回旋すると私は考えています。

脊柱のうちで最も大きく可動性があるのは頸椎です。また、圧に耐えるために最も大きい椎体は第5腰椎です。胸椎は肋骨と連結しているため、可動性は比較的小さいです。

逆にいうと胸椎は動きにくいので頸椎・腰椎が、無理な動きをしていることも多いです。

また脊柱にはカップリングモーションと呼ばれるものがあります。

これは、脊柱の側屈をする際にはそれに伴い回旋が起こるというものです。

これを理解しておくと、脊柱のアライメントの崩れがどこで起こっているのかイメージしやすくなります。

カップリングモーションに関しては細かく記載すると多少変わってきますがシンプルに以下のように考えましょう。

上位頚椎:側屈時に対側回旋

下位頚椎:側屈時に同側回旋

上・中位胸椎:側屈時に同側回旋

下部胸椎:側屈時に対側回旋

腰椎:側屈時に対側回旋

ですので、側屈制限と回旋制限は互いに制限の原因になってる場合があるのでしっかり押さえておきましょう。各論で細かく記事にしていきます。

脊柱の運動制限を考える時には、カップリングモーションを前提に置くことで、クリニカルリーズニングしやすくなります。

体幹を直立位に保つ

これは見ればわかりますが、身体の中央に脊柱は位置していますので家で例えると大黒柱みたいなものです。

脊柱という支柱がまずあり、それを取り巻く体幹筋群が体幹の安定化させ、抗重力位でも身体を直立して保つことができるのです。

上肢や下肢に力を伝える

四肢を動かす際には体幹を安定させて行うのが基本です。

気付いてなくても人は運動する際には体幹の安定性を作ってかは四肢を動かしています。

また四肢を動かす際には体幹を安定させつつも連動する部位の体幹は連動させています。

例えば肩を屈曲させ腕をあげ高いところの物を取りたいときには肩甲骨や、胸椎・頸椎の伸展をしつつもぐらつかないように骨盤回りは安定させています。

このように四肢をしっかりと機能させるためには正しい位置で脊椎を安定させますし、そもそも脊椎がなければこれは成り立たないのです。

またアナトミートレインも、脊柱と四肢が繋がっていることを証明しています。

おすすめの本

関節機能解剖学に基づく 整形外科運動療法ナビゲーション 上肢・体幹

最後に

脊柱の椎間関節(facet joint)や椎間板の矯正は柔道整復師の整復には不可欠です。

四肢の症状にも脊柱のアライメントの調整は大事なアプローチとなります。

細かくは各論で記事にしていきますがその時に確りと全体の構造も把握しておかないと視野が狭くなってしまうので気を付けましょう。