柔道整復師の皆さん、どうも!KZです。

今日は整骨院でもよく見かける急性外傷である足関節捻挫にフォーカスした記事を書いていきます。

習ったはずなのにちゃんとした処置をしていない先生、ちゃんとしたつもりでもやれてない先生はこの記事を読んでこれからの治療にワンポイント工夫を加えてみて下さい(^^)

もくじ

足関節捻挫処置のアプローチワンポイントアドバイス

足関節はスポーツで最も損傷しやすい部位のひとつで、スポーツ障害の15〜25%を占めます。

内反捻挫と外反捻挫に分類され、そのほとんどは内反捻挫であり、足関節の外側靱帯(Fibular collateral ligament:LCL)を損傷します。

受傷後は足関節周囲に痛みや腫れが生じ、重度の場合は内出血で足が変色したり、足をつけて歩くことが困難となります。

足関節の構造について

足関節は、複関節で①距腿関節、②距骨下関節(ST関節)、③横足根関節(ショパール関節)の3つから構成されます。

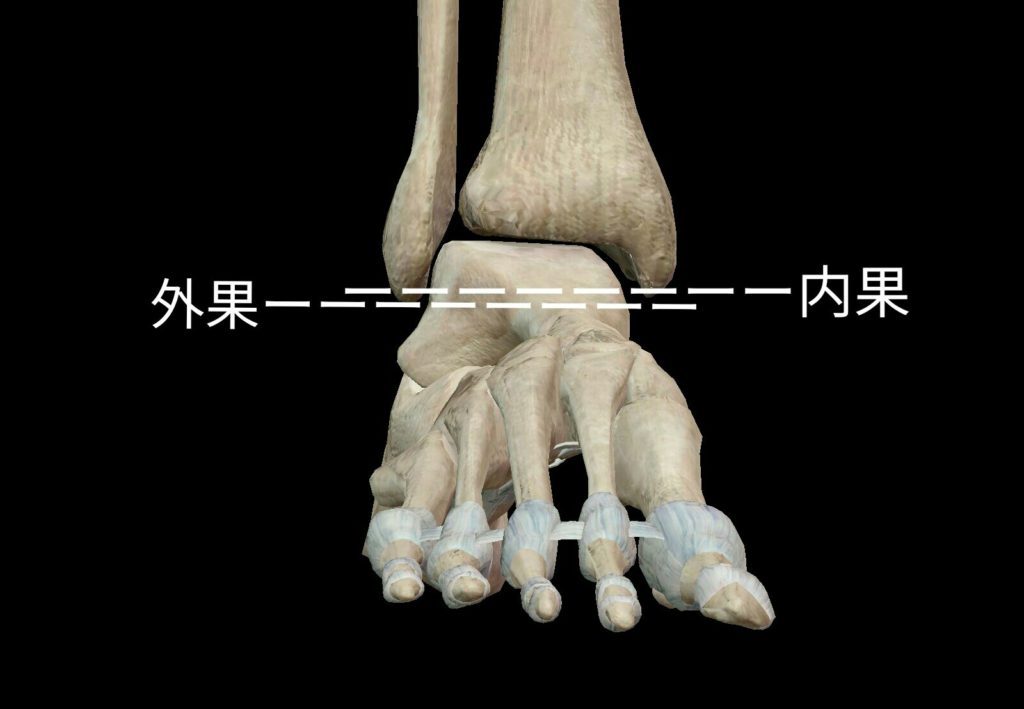

距腿関節は下腿骨(脛骨と腓骨)と距骨から成る関節で、脛骨下端の内果と腓骨下端の外果の間に距骨が収まっています。

外果は内果よりも10㎜ほど長いため、距腿関節は外側のほうが安定性が高いのが特徴です。

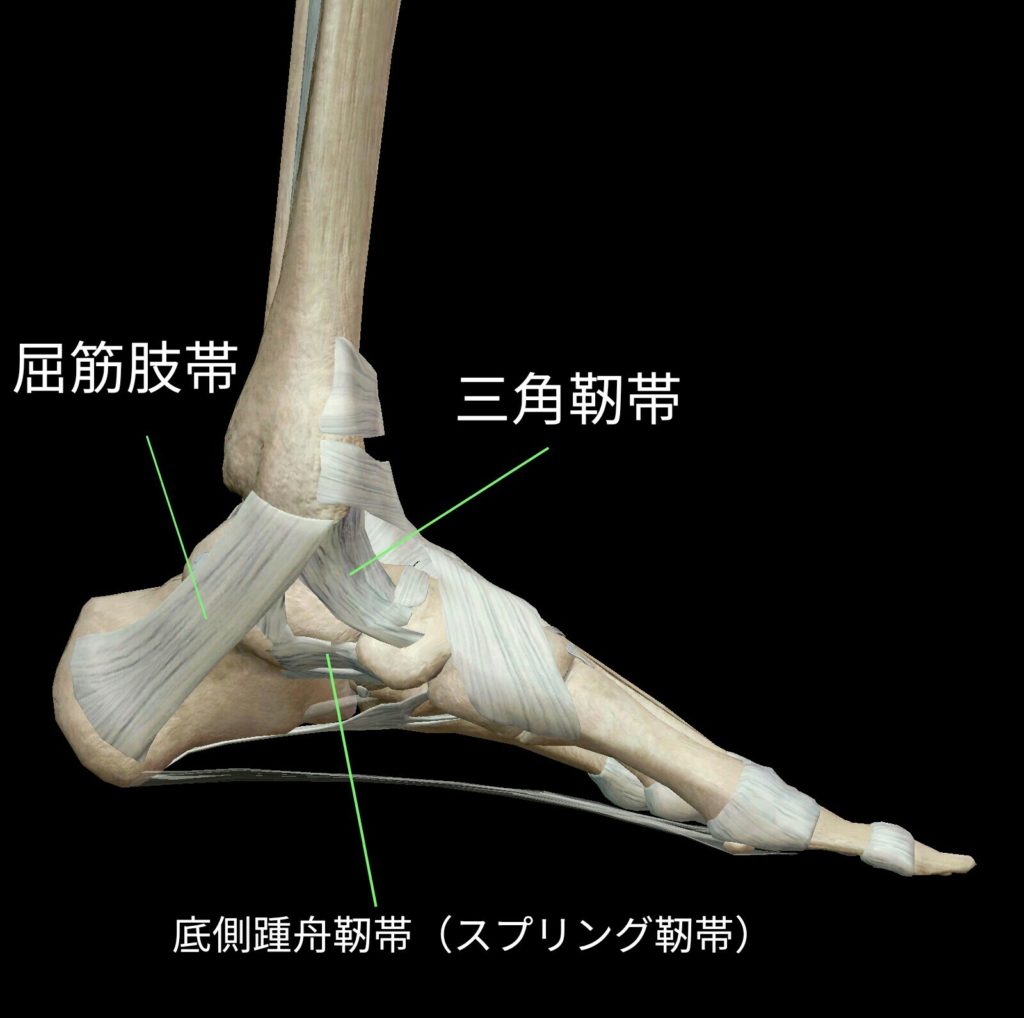

足関節内側は三角靭帯(内側靭帯)が発達しており、外反を制動性を高めています。これにより内側縦アーチを保ってくれます。

立位時の重心は足関節中心よりも内側を通過するため、足関節は基本的に外反方向(回内)への力が働いています。

それらの負荷に、外果による骨制動と、強力な三角靭帯(DL)による靭帯制動によって対応しています。

ちなみに今回は外側靭帯損傷についてを書きますが、DLは内側縦アーチを保持しているので荷重すると伸長ストレスがかかってしまいます。なので損傷した場合はキャストでしっかり固定をするかインソールを処方する事が大切になってくるので頭の片隅に入れておいてください(^^)

一方、内反方向は内果が短いために骨制動は弱く、外側靭帯も内側靭帯ほど強靭ではないために靭帯制動も弱いです。

そのため、足関節は内反方向のほうが動かしやすく、可動範囲も広いです。(内反30度/外反20度)

足関節の外側靭帯(LCL)について

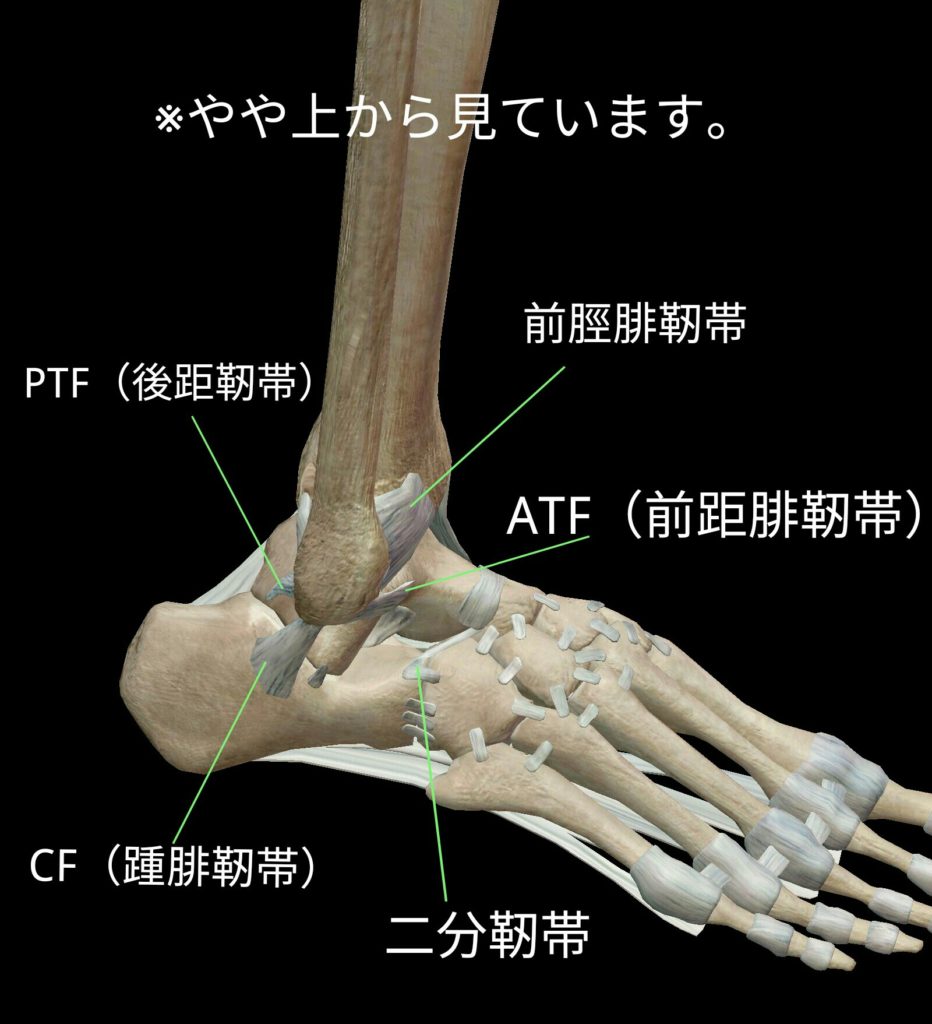

足関節の外側靱帯は、以下の三つの靱帯の総称になります。

- 前距腓靱帯(anterior talofibular ligament:ATF)

- 後距腓靱帯(Posterior talofibular ligament:PTF)

- 踵腓靭帯(Calcaneofibular ligament:CF)

各靱帯の厚さは、ATFが約2㎜で最も脆弱な靱帯になります。

足関節は底屈の働きの方が必要で強い力を発揮します。

そのために底屈の動きを制限する靭帯が強固になっていないのです。

またATFは繊維が1~3本に別れているものもあるそうで別れているものほど損傷を起こしやすいそうです。

PTFとCFの厚さは約6㎜なのでATFより強度が高いです。

ATF前距腓靱帯は足関節底屈位で、CF踵腓靱帯は中間位から背屈位で、PTF後距腓靭帯は背屈位で緊張し動きを制動しています。

捻挫は足関節底屈位での内反強制で生じることが多いため、底屈位で緊張する前距腓靱帯が最も損傷されやすくなります。

重症の場合は回外の動きが強くなりCFまで障害され、さらにPTFまで損傷することもあります。(論文上ではPTFの損傷は稀と記載されている。)

整骨院で診ることの多い損傷

整骨院で出会いやすいLCL捻挫は、ATFの単独損傷か、ATFとCFの複合損傷です。

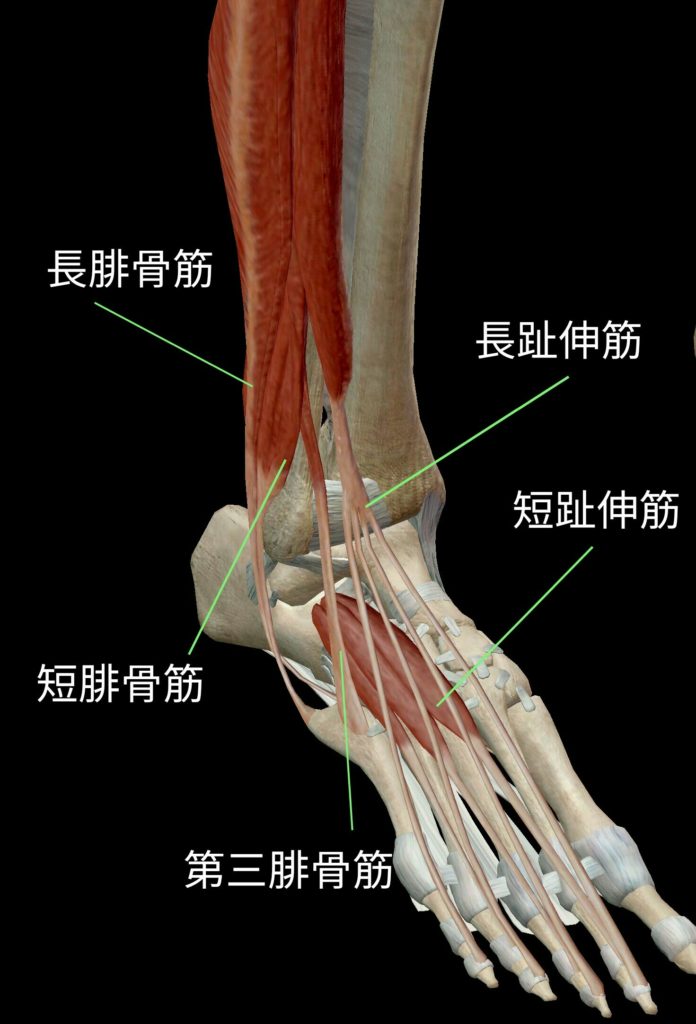

筋損傷も併発している場合が多く、内反位で伸張される筋肉を損傷しやすいです。(長腓骨筋、短腓骨筋、第3腓骨筋、長趾伸筋、短趾伸筋等)

腓骨筋損傷をPTFと間違えやすいので注意が必要です。PTFは深部で圧痛が出ます。

外反捻挫は骨制動もあるために靭帯損傷の頻度は少ないです。

内反捻挫により足関節内側インピンジメントを起こすこともあるので内側が痛いからといって外反捻挫と決めつけてはいけません。

靭帯の損傷程度分類

捻挫における靱帯の損傷程度分類は、Ⅰ度は線維損傷、

Ⅱ度は部分断裂で、さらに弱と強に別けます(教科書上は別れていません。)

Ⅲ度が完全断裂てす。Ⅲ度は手術療法の適応となることがあります。

また、捻挫と骨折を徒手検査で見分けるコツもこちらの記事に書いています。

XPに問題がない中程度の捻挫も半数近くは超音波やMRI等の精密検査で小さな剥離骨折が認められるというデータもあるので安心は出来ません。

エコーを置いてある整骨院はエコーでしっかり検査しましょう。(足関節靭帯のエコーについては後日記事にします。)

後遺症を残さないためにも必要に応じて強固な固定をおすすめします。

足関節捻挫で手術療法の適応になるもの

足関節の内反捻挫に対する手術は、Ⅲ度で必要な場合、適応となります。

ただし、例えば踵腓靱帯が完全断裂して足関節に不安定性があっても、痛みなくスポーツができる事もあるため、絶対適応となるわけではありません。

分類だけで決めずに患者さんのライフスタイルや症状や意思を優先することが多く、捻挫を何度も繰り返す症例やスポーツ復帰を目指す場合に再建手術の適応となります。

現在は陳旧性例に対して腓骨筋腱を犠牲にしない小侵襲性の手術法が適用できるため、スポーツ選手等でなければ新鮮例で手術を第一選択する必要性は減ってきています。

受傷直後の処置(新生PRICES処置)

受傷直後の処置が重要となりますが、その内容が若干変わってきています。

- 保護:Protect

- 安静:Rest

- 冷却:Iceing

- 圧迫:compression

- 挙上:Elevation

- 固定:Support

となっています。

保護は固定するまでの患部の保護もありますが、二次災害から全身的に保護をするという意味もあります。

またアイシングと圧迫にかけては最近は予後に変わりがないという統計もあります。

特にアイシングはかえって回復を遅くしてしまいます。

あくまでも初期に痛みが強い場合に鎮痛目的で行いましょう。

整骨院で行う足関節捻挫の治療

足関節捻挫に対する保存療法の基本メニューを記載しておきます。

| 方法 | 内容 |

| 患部の整復・安静 | 患部の整復、装具、テーピング、シーネ・ギプス、歩行補助具により整復位を保持 |

| 物理療法 | アイシング・電療・超音波等 |

| 関節運動 | 足関節運動(損傷靭帯の伸張位は禁忌) |

| 筋力強化 | 自動運動、周囲筋の強化 |

| 運動療法 | 神経筋協調運動、感覚器トレーニング |

①患部の整復・安静

受傷初期は損傷した靭帯や筋肉に負荷がかかることを防ぐため、損傷部位が伸長しにくい肢位に整復し固定具などを使用して患部の安静を図ります。

例えばATFを単独損傷した場合は距骨を回内・外転(外旋)・後方押込み・背屈の動作を同時に行います。

その肢位でST関節のアライメント、腓骨下端のアライメントを整え良肢位で固定します。

捻挫の痛みがなかなか引かない方は靭帯の牽引によりこれらのアライメントがずれている方が多いので是非見直してみてください(^^)

あと昔の柔整の先生がよく逆方向(受傷肢位)に1度煽ってから整復する話を聞きますが私的には言語道断!

もし関節のアライメントがずれたまま固まっていて整復しにくくても、靭帯を伸長させる必要はなく愛護的に関節のサブラクセーションを解除すればいいのです。

整復を行う前に関節の構造をおさらいしたい方はこちらをクリック

また疼痛発が強い患者さんで、若干底屈位のほうが疼痛が緩和しやすい方もいるので、安静にしても痛みが治まらない場合は伸張位にて固定することも考慮しましょう。

固定はⅡ度以上の物では、包帯のみやテーピングのみ、弱めのサポーターでは整復位を保てず緩みが残り、後遺症に悩まされます。

しっかり固定具を使い靭帯に伸長ストレスがかからないようにしましょう。

| テーピング | サポーター弱 | サポーター強 | シーネ・ギプス固定 |

|

|

|

|

最近はギプスを巻かなくても強力なサポーターでガッチリ固定することもできますが、一通りの固定具を作ることが出来るとサイズが合わなかったりイレギュラーな事にも対応できます。

大事なのは損傷靭帯に伸張ストレスを与えないことなので、内反捻挫の場合は内反と底屈がしっかり固定されるかを判別しましょう。

そしてⅡ度以上では動かしにくいではなく動かせないという状態を作れる必要があります。

固定と物療により疼痛が引いたら損傷部位へ組織がよるようにリリースをかけ、整復方向へもリリースをかけます。

また、損傷部位よりも中枢側だけほぐし、老廃物を流す柔整マッサージ等もいいでしょう。

(柔整師のマッサージは損傷部位に動脈血の流入を上げずリンパや静脈血だけ流すものから始まっています。)

損傷組織が安定してきたら次のステップへ進みます。

②物理療法

物理療法はそれぞれの整骨院においてあると思いますし技術による差が出ないので多くは書かないでおきます。

一応記載するならばアイシングやハイボルテージはあくまで鎮痛です。

回復力をあげるマイクロ(微弱電流)や超音波などの機器がおすすめです。

③関節可動域運動

足関節の背屈制限と外傷発生率は関係性が認められており、背屈可動域が正常の45度から10度下がることで外傷発生率は2.5倍になり、足関節捻挫の発生は5倍以上になると、統計が出ています。

なので背屈の可動域を保つことは予防医学的にも、とても大切です。

患部を固定すると周囲組織が癒着するので、損傷靭帯が伸長しないように注意しながらも、足関節の可動域運動は早めに少しずつ行っています。(もちろん急性炎症期は行わない)

強い炎症が引いたら痛みのない範囲で自動運動が許可される場合も多く、足関節の底背屈にて拘縮予防を図ります。

例えば前ATFは背屈では短縮するため、早期から背屈可動域運動は実施が可能です。反対に伸張させる底屈・内反運動は長めに制限します。

底屈まで含めた全可動域を獲得するまでの目安期間は、Ⅱ度損傷で約3~4週間です。

靭帯の強度が改善してきたら、下腿三頭筋のストレッチなども行い、可動域の改善に努めます。

④筋力強化トレーニング

ATFを損傷して、自宅で様子を見たり固定が甘く伸びた状態のまま治癒してしまうと、靭帯に緩みが残ったり強度が落ちてしまい足関節内反に対する靭帯制動の機能が弱まります。

そして捻挫がクセになったり、アライメント不良により関節にトラブルを抱えてしまう事になり、スポーツをすると、すぐに足関節を傷めてしまいます。(固定をしていない足関節の捻挫の約40%に再捻挫をするというデータがある。)

弱った靭帯の機能を補うために、内反・底屈動作を制動する長・短腓骨筋、長趾伸筋等を鍛える事が大切です。

強い疼痛が引いたら、抵抗無しで始めて徐々に負荷をかけていきます。

↓チューブによる負荷をかけての外反トレーニング

後に荷重をかけてのエクササイズに移行してきます。

立位のトレーニングは、つま先上げの踵立ちや踵上げのつま先立ちや底背屈を意識したウォーキング等を行います。

受傷初期は患部外トレーニングだけにしておくと負荷がかからず安全です。

タオルギャザーやグーパー運動で、足趾の運動を促し可動域制限の予防、感覚低下の予防、偏平足の予防といった効果もあります。

⑤神経運動器協調トレーニング

捻挫により関節周囲に損傷が起きると固有感覚受容器も障害され、長期の固定は感覚機能をさらに低下させてしまいます。

足関節捻挫により足底部の感覚が低下すると、バランス感覚の機能低下がおこり足関節捻挫の再発リスクが高まります。

関節感覚は閉眼時に指定した角度まで動かしてもらい、左右差やズレを計測し評価できます。

足底感覚には物体の識別で評価できます。

早期のスポーツ復帰を望む場合は特に積極的に感覚に対してもアプローチしてみましょう。

足底を刺激してからのバランステストは数値が上がるという実験結果も出ています。

また、立位の姿勢制御には足関節戦略が用いられていて、体が前後に移動した際は足関節背屈筋、膝関節伸展筋、股関節屈曲筋が順に収縮してバランスを保ち動揺を最小限に抑え安定した姿勢を保つことができます。

しかし、足関節が障害を受けて感覚機能が低下すると足関節戦略が取れず、別の関節を中心にバランスをとるようになってしまう事があります。

それにより体幹の動揺が大きくなり、他の関節も負担が大きくなったりと、間違った運動パターンが形成されてしまいます。

その対策として、神経筋協調運動や足底の感覚器トレーニングを早期より実施して、感覚機能の低下予防を図りましょう。

足関節が固定されている時期は、タオルギャザーや足趾にてビー玉などを掴ませる運動を実施していきます。

足関節の固定を外し、筋力トレーニングを行った段階になったら不安定な場所でのバランス練習が推奨されます。

バランスディスクや不安定板運動などを用いて、バランス感訓練を行っていきます。

足関節捻挫は底屈位で受傷することが多いため、最初は直角位や足関節背屈位での側方安定性を高めるトレーニングから始め底屈位でもバランス訓練を行わせます。

このような負荷に反応できるように感覚受容器にもアプローチして、スポーツ復帰しても再受傷をしにくい体を作りましょう。

それらを行わず早期復帰し捻挫を繰り返し慢性的な足関節不安定症を有している選手も多いので注意しましょう。

スポーツ復帰の時期

復帰時期は、損傷レベルや治療内容によって異なりますが、Ⅱ度以上の捻挫では3~4週以降より徐々に運動を開始していきます。

最初は軽いサポーターやキネシオテープ等でサポートしながらが安全です。

状態確認のうえ、段階的に復帰するスポーツのジャンプ動作やステップ動作などのトレーニングを開始していきます。

初めはサイドステップの少ない動きから復帰させていきます。

筋力トレーニングも、片脚スクワットや片脚カーフレイズなどの負荷を高めた運動をしていきます。

靴を見直す

体重を支えている土台である足部を正しく昨日させるには靴を見直す事も大切です。

靴に関しては後々細かく記事にします。

とりあえず捻挫をした患者さんの靴をみてサイズ(足長と横幅であるワイズも)は正しいか。

アーチは守られるか。

そして足関節のアライメントを決める指標になる、ヒールカウンターがあり踵をロック出来る靴かを診て指導します。

また靴底の外側が磨り減っていると、内反捻挫を助長する原因となります。そのため、なるべく新しい靴を使用するように伝えましょう。

場合によっては外側を高くした中敷きなどを使用して、外側靭帯にかかる負担を逃がすことも必要です。

最後に

長くなりすいません。

勉強好きな方でないと足関節捻挫の記事を最後まで読んだ方は少ないかもしれません。笑っ

しかし実態として多くの整骨院で固定が甘かったりリハビリが適当だったりします。

柔道整復師が一番多く診るといっても過言ではない足関節捻挫の正統な治療法をマスターして対応出来るようになっておきましょう。

整形外科と整骨院が増えて急性外傷が減ってきたご時世ですが、診れないのは良くないと思います。

亜急性だけで無く急性外傷も治療出来てナンボ!

最後までお読み頂きありがとうございます。